신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교님을,

수원교구장 이용훈 주교님 안내로, 천진암 성지 5위 성현 묘 앞에서,

처음 맞는 천진암성지 개척 초대주임신부(1975~2016) 변기영 몬시뇰!

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월)오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 5위 성현들 묘 앞의 풀밭에서 진심으로 두 무릎을 꿇고, 이 어른들의 조속한 시복시성과 한국의 평화통일을 위하여 기도하는 주한 교황청대사 대주교와 수원교구장, 이용훈 주교 ! 옆에 선 변기영 몬시뇰은 왼쪽 무릎 관절염으로 무릎을 꿇지 못하고 서서 기도하고 있다 !)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교와 함께 합송, 성직자없이 자발적으로 진리를 탐구하여 한국천주교회를 세운 5위 성현들 묘 앞의 풀밭에서 진심으로 두 무릎을 꿇고, 이 어른들의 조속한 시복시성과 한국의 평화통일을 위하여 기도하는 주한 교황청대사 대주교와 수원교구장, 이용훈 주교 ! 옆에 선 변기영 몬시뇰은 왼쪽 무릎 관절염으로 무릎을 꿇지 못하고 서서 기도하고 있다 !)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교와 함께 합송, 성직자없이 자발적으로 진리를 탐구하여 한국천주교회를 세운 5위 성현들 묘 앞의 풀밭에서 진심으로 두 무릎을 꿇고, 이 어른들의 조속한 시복시성과 한국의 평화통일을 위하여 기도하는 주한 교황청대사 대주교와 수원교구장, 이용훈 주교 !! 옆에 선 변기영 몬시뇰은 왼쪽 무릎 관절염으로 무릎을 꿇지 못하고 서서 기도하고 있다 !)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교와 함께 합송, 성직자없이 자발적으로 진리를 탐구하여 한국천주교회를 세운 5위 성현들 묘 앞의 풀밭에서 진심으로 두 무릎을 꿇고, 이 어른들의 조속한 시복시성과 한국의 평화통일을 위하여 기도하는 주한 교황청대사 대주교와 수원교구장, 이용훈 주교 ! 옆에 선 변기영 몬시뇰은 왼쪽 무릎 관절염으로 무릎을 꿇지 못하고 서서 기도하고 있다 !)

신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교님과, 수원교구장 이용훈 주교님 등은, 사제들과 함께, 한국천주교회 창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 미사 봉헌

한국천주교회 창립 제245주년(1779~2024)기념, 제46회(1979~2024) 경축 미사봉헌, 수원교구장 이용훈주교 등, 사제들과 함께, 한국천주교회 탄생지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립 현장 터에서! 한국천주교회 탄생지 천진암 성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립 터 현장에서 제46회(1979~2024) 한국 천주교회 창립 기념미사 전에 하느님의 종 순교자 이벽 성조 세례자 요한(중앙), 묘역 좌로부터 복자 정약종 순교자 아우구스티노, 하느님의 종 순교자 이승훈 베드로, 하느님의 종 순교자 권일신 프란치스코 사베리오, 하느님의 종 순교자 권철신 암브로시오) 5위 성현 묘(2024.06.24) 참배.

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장에서 미사 봉헌 시작 전에, 먼저 [하느님의 종 순교 선조들]의 묘 참배에 예의를 다하여 참배하였다.

교구장 이용훈 주교 안내로 신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교를 5위 성현 묘에서 맞이하는 천진암 성지 초대 주임신부 변기영 몬시뇰은, 특히, 1785년 순교 후, 1979년까지, 실묘하다시피 잊혀져 있던 이벽 성조의 묘를 순교후 195년(1785~1979)만에 찾고, 이어서 이상국씨 등 후손들과 김남수 주교, 박토마 주교, 오기선 신부, 이경재 신부, 박희봉신부, 이응현 신부, 하한주 신부, 유홍렬 교수, 김구정 선생, 권흥식 교수, 이원호 회장, 등, 교계, 학계, 관계 전문가들과 힘을 합쳐, 묘를 발굴, 확인,이장하는데 주역을 담당했던, 당시, [한국천주교회 창립주역 이벽선생이장위원회 총무]로서, 묘 이장 실무 총책임자로서 끌어오르는 감격을 누를 길이 없었다.

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장에서 미사 봉헌을 시작하기 전에, 수원교구장 이용훈 주교의 안내로, 천진암 성지에 처음 오시는 신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교를 5위 성현 묘 앞에 먼저 미리 와서 기다리다가 교황대사를 공손하게 존경과 감사의 정성을 다하여 맞이하는 변기영 몬시뇰! 금년 60세의 젊은 교황대사 대주교는 금년 84세의 천진암 성지 개척 초대 주임사제(1979~2016) 변기영 몬시뇰을 아주 감격 속에 반겼다. <이하 사진촬영 전담, 허관순 고옥자>

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사를, 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장에서 시작하기 전에, 수원교구장 이용훈 주교의 안내로 처음 천진암성지를 순례하는, 신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari대주교를, 천진암성지 초대주임 변기영 몬시뇰이 금년 84세의 노구를 이끌고 5위 성현 묘역에 먼저 와서 기다리다가 존경과 감사로 반갑게 맞이하였다.(2024.6.24.(월) 오전10시 20분 경).

한국천주교회 창립, 하느님의 종 순교자 이벽 성조 세례자 요한(중앙), 묘역 좌로부터 복자 정약종 순교자 아우구스티노, 하느님의 종 순교자 이승훈 베드로, 하느님의 종 순교자 권일신 프란치스코 사베리오, 하느님의 종 순교자 권철신 암브로시오) 5위 성현 묘(2024.06.24)

한국천주교회 창립, 하느님의 종 순교자 이벽 성조 세례자 요한(중앙) 묘역 좌로부터 복자 정약종 순교자 아우구스티노, 하느님의 종 순교자 이승훈 베드로, 하느님의 종 순교자 권일신 프란치스코 사베리오, 하느님의 종 순교자 권철신 암브로시오) 5위 성현 묘(2024.06.24)

한국천주교회 창립, 하느님의 종 순교자 이벽 성조 세례자 요한(중앙) 묘역 좌로부터 복자 정약종 순교자 아우구스티노, 하느님의 종 순교자 이승훈 베드로, 하느님의 종 순교자 권일신 프란치스코 사베리오, 하느님의 종 순교자 권철신 암브로시오) 5위 성현 묘(2024.06.24)

한국천주교회 창립, 하느님의 종 순교자 이벽 성조 세례자 요한(중앙), 좌로부터 복자 정약종 순교자 아우구스티노, 하느님의 종 순교자 이승훈 베드로, 하느님의 종 순교자 권일신 프란치스코 사베리오, 하느님의 종 순교자 권철신 암브로시오) 5위 성현 묘(2024.06.24)

한국천주교회 창립, 하느님의 종 순교자 이벽 성조 세례자 요한(중앙), 좌로부터 복자 정약종 순교자 아우구스티노, 하느님의 종 순교자 이승훈 베드로, 하느님의 종 순교자 권일신 프란치스코 사베리오, 하느님의 종 순교자 권철신 암브로시오) 5위 성현 묘(2024.06.24)

한국천주교회 창립, 하느님의 종 순교자 이벽 성조 세례자 요한(중앙), 좌로부터 복자 정약종 순교자 아우구스티노, 하느님의 종 순교자 이승훈 베드로, 하느님의 종 순교자 권일신 프란치스코 사베리오, 하느님의 종 순교자 권철신 암브로시오) 5위 성현 묘(2024.06.24)

한국천주교회 창립, 하느님의 종 순교자 이벽 성조 세례자 요한(중앙), 좌로부터 복자 정약종 순교자 아우구스티노, 하느님의 종 순교자 이승훈 베드로, 하느님의 종 순교자 권일신 프란치스코 사베리오, 하느님의 종 순교자 권철신 암브로시오) 5위 성현 묘(2024.06.24)

한국천주교회 창립, 하느님의 종 순교자 이벽 성조 세례자 요한(중앙), 좌로부터 복자 정약종 순교자 아우구스티노, 하느님의 종 순교자 이승훈 베드로, 하느님의 종 순교자 권일신 프란치스코 사베리오, 하느님의 종 순교자 권철신 암브로시오) 5위 성현 묘(2024.06.24)

한국천주교회 창립, 하느님의 종 순교자 이벽 성조 세례자 요한(중앙), 좌로부터 복자 정약종 순교자 아우구스티노, 하느님의 종 순교자 이승훈 베드로, 하느님의 종 순교자 권일신 프란치스코 사베리오, 하느님의 종 순교자 권철신 암브로시오) 5위 성현 묘(2024.06.24)

한국천주교회 창립, 하느님의 종 순교자 이벽 성조 세례자 요한(중앙), 좌로부터 복자 정약종 순교자 아우구스티노, 하느님의 종 순교자 이승훈 베드로, 하느님의 종 순교자 권일신 프란치스코 사베리오, 하느님의 종 순교자 권철신 암브로시오) 5위 성현 묘(2024.06.24)

한국천주교회 창립, 하느님의 종 순교자 이벽 성조 세례자 요한(중앙), 좌로부터 복자 정약종 순교자 아우구스티노, 하느님의 종 순교자 이승훈 베드로, 하느님의 종 순교자 권일신 프란치스코 사베리오, 하느님의 종 순교자 권철신 암브로시오) 5위 성현 묘(2024.06.24)

한국천주교회 창립, 하느님의 종 순교자 이벽 성조 세례자 요한(중앙), 좌로부터 복자 정약종 순교자 아우구스티노, 하느님의 종 순교자 이승훈 베드로, 하느님의 종 순교자 권일신 프란치스코 사베리오, 하느님의 종 순교자 권철신 암브로시오) 5위 성현 묘(2024.06.24)

한국천주교회 창립, 하느님의 종 순교자 이벽 성조 세례자 요한(중앙), 좌로부터 복자 정약종 순교자 아우구스티노, 하느님의 종 순교자 이승훈 베드로, 하느님의 종 순교자 권일신 프란치스코 사베리오, 하느님의 종 순교자 권철신 암브로시오) 5위 성현 묘(2024.06.24)

한국천주교회 창립, 하느님의 종 순교자 이벽 성조 세례자 요한(중앙), 좌로부터 복자 정약종 순교자 아우구스티노, 하느님의 종 순교자 이승훈 베드로, 하느님의 종 순교자 권일신 프란치스코 사베리오, 하느님의 종 순교자 권철신 암브로시오) 5위 성현 묘(2024.06.24)

한국천주교회 창립, 하느님의 종 순교자 이벽 성조 세례자 요한(중앙), 좌로부터 복자 정약종 순교자 아우구스티노, 하느님의 종 순교자 이승훈 베드로, 하느님의 종 순교자 권일신 프란치스코 사베리오, 하느님의 종 순교자 권철신 암브로시오) 5위 성현 묘(2024.06.24)

한국천주교회 창립, 하느님의 종 순교자 이벽 성조 세례자 요한(중앙), 좌로부터 복자 정약종 순교자 아우구스티노, 하느님의 종 순교자 이승훈 베드로, 하느님의 종 순교자 권일신 프란치스코 사베리오, 하느님의 종 순교자 권철신 암브로시오) 5위 성현 묘(2024.06.24)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -1

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -1

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -1

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -1

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -1

당일 묘역에 제일 먼저 도착하여, 신임 새 교황대사와 수원교구장 일행을 환영하러 준비하는 참배자들은 이종하 베드로 부회장(코로나 바이러스 이후 첫새 영세자)와, 등이, 천진암 성지 초창기 이벽성조 묘 이장 이전부터 반평생을 근무해온 고옥자 로사 박물관 자료실장과 박희찬 안드레아 전 사무국장과 허관순 세라피나 편찬실장의 안내를 받으며, 처음 천진암 성지를 순례하는 감격 속에, 교회 창립성조들의 묘를 참배하였습니다.

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -1

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장-1

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -1

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장에서 미사 봉헌 시작 전에, 먼저 [하느님의 종 순교 선조들]의 묘 참배에 예의를 다하여 참배하였다.

교구장 이용훈 주교 안내로 신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교를 5위 성현 묘에서 맞이하는 천진암 성지 초대 주임신부 변기영 몬시뇰은, 특히, 1785년 순교 후, 1979년까지, 실묘하다시피 잊혀져 있던 이벽 성조의 묘를 순교후 195년(1785~1979)만에 찾고, 이어서 이상국씨 등 후손들과 김남수 주교, 박토마 주교, 오기선 신부, 박희봉신부, 이응현 신부, 하한주 신부, 유홍렬 교수, 등, 교계, 학계, 관계 전문가들과 힘을 합쳐, 묘를 발굴, 확인, 이장하는데 주역을 담당했던, [한국천주교회 창립주역 이벽선생이장위원회 총무]로서, 이장 실무 총책임자로서 끌어오르는 감격을 누를 길이 없었다.

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장에서 미사 봉헌을 시작하기 전에. 수원교구장 이용훈 주교의 안내로, 천진암 성지에 처음 오시는 신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교를 5위 성현 묘 앞에 먼저 미리 와서 기다리다가 교황대사를 공손하게 존경과 감사의 정성을 다하여 맞이하는 변기영 몬시뇰! 금년 60세의 젊은 교황대사 대주교는 금년 84세의 변기영 몬시뇰을 아주 감격 속에 반겼다. -이하 사진촬영 전담, 허관순 고옥자-

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사를, 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장에서 시작하기 전에, 수원교구장 이용훈 주교의 안내로 처음 천진암성지를 순례하는, 신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari대주교를, 천진암성지 초대주임 변기영 몬시뇰이 금년 84세의 노구를 이끌고 5위 성현 묘역에 먼저 와서 기다리다가 존경과 감사로 반갑게 맞이하였다.(2024.6.24.(월) 오전10시 20분 경).

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -1

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교를 5위 성현 묘에서 맞이하는 변몬시뇰)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -1

(천진암 성지 주임 양형동 신부의 안내로 5위 성현 묘를 참배하는 신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교를 맞이하는 천진암성지 초대 주임 변기영 몬시뇰)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -1

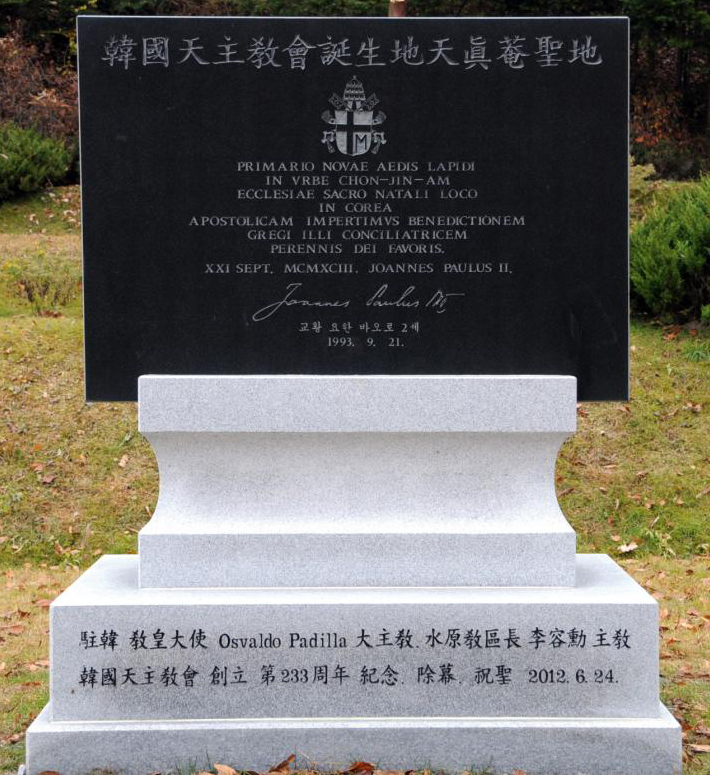

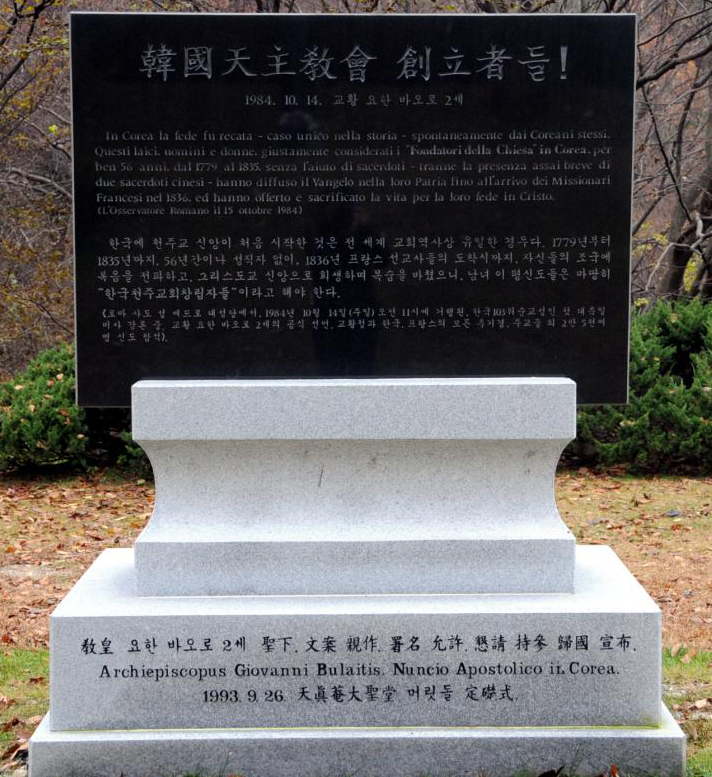

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교에게 성 요한 바오로2세 교황성하께서 천진암성지와 창립성조들과 대성당건립에 대하여 보내주신 교황강복문이 조각된 기념비석을 설명하는 변기영 몬시뇰

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -2

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교에게 성 요한 바오로 2세 교황성하께서 천진암성지와 창립성조들과 대성당건립에 대하여 보내주신 교황강복문이 조각된 기념비석을 설명하는 변기영 몬시뇰)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -2

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교에게 성 요한 바오로 2세 교황성하께서 천진암성지와 창립성조들과 대성당건립에 대하여 보내주신 교황강복문이 조각된 기념비석을 설명하는 변기영 몬시뇰

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -2

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교에게 성 요한 바오로 2세 교황성하께서 천진암성지와 창립성조들과 대성당건립에 대하여 보내주신 교황강복문이 조각된 기념비석을 설명하는 변기영 몬시뇰)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -2

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교에게 성 요한 바오로 2세 교황성하께서 천진암성지와 창립성조들과 대성당건립에 대하여 보내주신 교황강복문이 조각된 기념비석을 설명하는 변기영 몬시뇰)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -2

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -2

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -2

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -2

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -2

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -2

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -2

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교님과 함께 합송)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교님과 함께 합송)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교님과 함께 합송)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교님과 함께 합송)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교님과 함께 합송)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교님과 함께 합송)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교님과 함께 합송)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교님과 함께 합송)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교님과 함께 합송)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교님과 함께 합송)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교님과 함께 합송)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교님과 함께 합송)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교님과 함께 합송)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교와 함께 합송)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교와 함께 합송, 성직자없이 자발적으로 진리를 탐구하여 한국천주교회를 세운 5위 성현들 묘 앞의 풀밭에서 진심으로 두 무릎을 꿇고, 이 어른들의 조속한 시복시성과 한국의 평화통일을 위하여 기도하는 주한 교황청대사 대주교와 수원교구장, 이용훈 주교, 옆에 선 변기영 몬시뇰은 왼쪽 무릎 관절염으로 무릎을 꿇지 못하고 서서 기도하고 있다 !)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교와 함께 합송, 성직자없이 자발적으로 진리를 탐구하여 한국천주교회를 세운 5위 성현들 묘 앞의 풀밭에서 진심으로 두 무릎을 꿇고, 이 어른들의 조속한 시복시성과 한국의 평화통일을 위하여 기도하는 주한 교황청대사 대주교와 수원교구장, 이용훈 주교 !! 옆에 선 변기영 몬시뇰은 왼쪽 무릎 관절염으로 무릎을 꿇지 못하고 서서 기도하고 있다 !)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교와 함께 합송, 성직자없이 자발적으로 진리를 탐구하여 한국천주교회를 세운 5위 성현들 묘 앞의 풀밭에서 진심으로 두 무릎을 꿇고, 이 어른들의 조속한 시복시성과 한국의 평화통일을 위하여 기도하는 주한 교황청대사 대주교와 수원교구장, 이용훈 주교 !! 옆에 선 변기영 몬시뇰은 왼쪽 무릎 관절염으로 무릎을 꿇지 못하고 서서 기도하고 있다 !)

한국천주교회창립 제245주년(1779~2024)기념 경축 제46회 미사 봉헌(2024.6.24.(월) 오전11시~오후12시30분), 한국천주교회 발상지 천진암성지 한민족100년계획 천진암대성당 건립터 현장 -3

(신임 주한 교황대사 Most Rev. Giovanni Gaspari 대주교, 천진암성지 한국천주교회 창립선조 5위 순교자 묘 참배, 이탈리아어로 된 한국천주교회 창립선조 시복시성기도문 수원교구장 이용훈 주교와 함께 합송, 성직자없이 자발적으로 진리를 탐구하여 한국천주교회를 세운 5위 성현들 묘 앞의 풀밭에서 진심으로 두 무릎을 꿇고, 이 어른들의 조속한 시복시성과 한국의 평화통일을 위하여 기도하는 주한 교황청대사 대주교와 수원교구장, 이용훈 주교 !! 옆에 선 변기영 몬시뇰은 왼쪽 무릎 관절염으로 무릎을 꿇지 못하고 서서 기도하고 있다 !)

***************************************************************************************************

정원진 신부님이 남상철 회장님과 함께 1960년대 초 주어말에 3일간 머물면서, 그 마을에서 가장 대대로 오래 살고 있는 최고령의 건강한 박씨 노인의 안내를 받으며, 앵자산을 3일간 답사한 후 앵자봉 지역 답사 약도를 그려서 용인성당 주임 변기영 신부에게 넘겨준 것( 1978. 10. 25. 오기선 신부님과 재확인).

Writer : 변기영 Date : 2012-10-30 01:03 / 2012-10-30 / 조회 2780

天眞菴 講學 장소는 天眞庵이 아니고, 天眞菴이다.(丁若鏞 기록)

<天眞菴 講學 장소는 天眞庵이 아니고, 天眞菴이다.-丁若鏞 기록.>

丁若鏞 선생의 기록을 보면 광암 이벽 성조와 초기 선비들이 약 종종 모여서 15년 내외 강학하던 건물은 天眞庵이 아니고, 天眞菴이라고 분명하게 너무나 여러번 밝혀 적고 있다. 鶯子山 동편 한 골짜기에 있었다는 鳳泰庵, 日出庵, 走魚寺, 石伊庵, 樊魚寺, 小庵, 샛절(새절), 7개 터에 대한 小考, 略述과 天眞菴 講學 장소는 天眞庵이 아니고, 天眞菴이다.(丁若鏞 기록)

앵자산(鶯子山) 동편 한 골짜기에 있었다는 鳳泰庵, 日出庵, 走魚寺, 石伊庵, 樊魚寺, 小庵, 새절, 7개 절터에 대한 小考

1975년 11월 21일, 성모자헌축일에 당시 수원교구 사목국장 겸 교육원장으로 있던 필자는 신장 본당의 동창 김정원 신부의 안내로, 故 선종완 신부님을 모시고 2명의 수녀들과 함께 생전 처음 天眞菴 터를 답사하였다. 선신부님을 모시고 수녀들을 데리고 가게 된 이유는, 교구에 천진암 터를 매입할 돈이 없어서, 선신부님이 세운 수녀회의 수련소 지을 자리로라도 소개하기 위해서였다. 그러나 너무나 깊은 산골이고, 더구나 차량 진입로가 전혀 없고, 또 바위돌들이 많아서, 새로 도로공사도 불가능하다고 하여, 선신부님은 포기하셨다.

이 때부터 앵자산 둘레에 대하여 관심을 가지고 종종 각종 옛 문헌 섭렵과 주변 마을 노인들 한테서 옛부터 마을에 전해내려오는 전설을 들어보는 탐문 답사도 몇차례 한 적이 있었다. 이제 좀 늦었지만 그래도 아직 충분한 자료를 정리하기 전이라도, 글을 쓸 수 있을 때, 몇마디 기록으로 남겨, 한 때 앵자산에 있었다던 여러 사찰들의 터에 관한 後學들의 심층 연구에 一助하고자 한다.

⓵ 우선 앵자산의 동편에 있던, 鳳泰庵, 日出庵, 走魚寺, 石伊庵, 樊魚寺, 小庵, 새절, 7개의 절들이 이미 모두 없어졌는데, 어떻게 그럴 수가 있는지!? 단 한 곳이라도 남아 있을 수 있을텐데 하는 생각이 들었었다. 절들이 시작된 것도, 거의 동시에 같은 시기에 생겼었다고 하는데, 그 여러 절들이 사라진 것도 거의 같은 시기에, 동시에 없어졌다는 것이다. 7 곳의 절들이 같은 계곡 안에서 낮은 산자락만을 넘나들며, 불과 5백미터 내외의 거리를 두고 있었던 것도 많은 의문을 갖게 하였다. 특히 그 절들의 이름이 불교계 역사 문헌이나 어떤 기록에도 발견되지 않았다.(寺刹照覽, 與地圖書, 東國輿地勝覽, 南漢誌, 등). 다만, 앵자산 동편 계곡 여러 절 이름 중에 주어사라는 명칭만이 정약용 승지의 문헌에 한 두차례 보일 뿐이다.

② 더구나 절들이 있었다는 7곳의 절터 모두가 너무 비좁은 곳으로, 절터들이 어떻게 모두가 이처럼 불과 30여평 내외의 집터 자리만 있을 뿐일 수 있는지! 번어사 터도, 봉태암 터도, 일출암 터도, 석이암 터도, 주어사 터도,,,! 모두가 일반적인 풍수지리적으로는 절이 앉을만한 터라고 보기는 어려운 곳들이다. 어떤 절터는 20여평도 안되는 곳이 있다. 식수용 우물 자리는 있었어야 할텐데, 대개가 급경사 바위 밑에 군사용 시설물처럼 조금씩 졸졸 흐르는 실또랑물을 썼는지 ! 있었어야 할 대웅전 터나 일주문 터나 요사체 터나 해후소 터나 그 흔한 산신각 터나 여타의 시설물이 있었던 자리가 전무하고, 또 시설자체가 불가능하게 급경사 지역에 비좁은 곳들이라서, 아무런 흔적을 찾기가 어려웠었다. 현재 거기다가 절을 세운다고 하여도 불가능하게 보인다. 방하나 부엌 하나 뿐인 움막집을 세우기에도 그리 충분히 넓은 지점들이 아니기 때문이다.

③ 그리고 절이 있었다면, 돌담이나 돌축대나, 다소간의 石物이 남아 있었어야 할텐데, 흔적이라고는 움막집 터라고만 볼 수 있는 좀 편편하고, 좁은 터에 억새풀만 우거져 있었다. 다만 주어사 터에서는 역시 비좁지만, 그래도, 개와 조각들이 몇 개 좀 흩어져 있었고, 走魚寺海雲堂大師 기념비 작은 돌비석이 있었을 뿐이었다(현재, 절두산에 있음). 그것도 현장의 납작한 바위돌을 찾아가지고, 현장에서 다가네로 다듬어 만든, 아주 거칠고, 소박하고 초라한 표석이 유일하였다.

④ 그런데 앵자산 주변 마을에는 오래된 불교 신도들을 찾아보기 어려웠다. 이 점은 천진암이 있었던 서북쪽 마을에서도 마찬가지였다.

⑤ 또한 절 이름들이 모두 좀 특이하고, 이상하다. 알만한 몇몇 노스님들에게 물어봐도, “글쎄, 글쎄”하며, 시원한 답이 안나왔다. 한 두 절의 이름을 예로 들면,

⑥ 번어사(樊魚寺)라는 이름의 뜻은 ‘물고기를 불살라 구어서 먹는 절’, 혹은, "불에 태워서 구어먹은 물고기의 절"이라는 뜻이니, 불교적으로는 좀 이상한 절이름이다. 목탁에는 스님들이 염불할 때 졸지 않도록, 눈을 감는 법이 없고, 잠을 자는 법이 없는 [물고기 눈]과 물고기 머리를 조각할 정도인데,,,.그러면, 염불에 쓰는 물고기 머리를 조각한 [목탁을 불살라 버리는 절]이란 뜻인지!? 임진왜란 때 호국불교의 정신으로 승병들이 총 궐기하기를 바라는 뜻인지, 아니면, 병자호란으로 국난을 당하여 소현세자까지 볼모로 붙들려 갔는데, 이런대도 무관심한 당시 불교계 스님들을 비꼬는 표현인지!?

⑦ 또 주어사(走魚寺)라는 절 이름역시, ‘물고기가 달음질쳐 내빼는 절’, 혹은, "달음질쳐 내빼는 물고기의 절"이라는 뜻인데, 그 골짜기와 또랑물이 물고기가 달아나는 형국이라서, 그렇게 절 이름을 지었다고 생각해보는 것역시, 절이름을 산골짜기 또랑물이 비틀배틀한 모양을 가지고 절의 이름을 짖지는 않았을텐데? 봉태암(鳳泰庵)도, 석이암(石伊庵)도, 일출암(日出庵)도, 小庵도, 모두가 地形이나, 규모 같은 것을 근거로 이름을 지었다고 하기는 어렵다. 佛心이나 佛道의 요소가 전혀 없는 이름들이라서, 절 이름들이 모두가 얼른 수긍이 가지 않았었다.

⑧ 더구나 유일하게 주어사 터 아래 또랑 곁에서 故 박희봉 신부님이 발견하여 절두산으로 가지고 간 비석에 있는, 해운당대사 의징(義懲)이라는 스님의 호칭역시, 불교적인 느낌을 주지는 않는다. ‘義懲’이라는 말은, [정의로운 징벌을 하는 대사]라는 뜻이니, 이역시, 무슨 정치적이며 군사적이며 사회적인 의미를 더 풍기는 것이다. 다만 그 돌비석을 세운 사람은 海雲堂大師 의징 스님을 굳세게 잘 모시던 天心이라는 上佐라고 새겼다. 비석을 세운 때는 1689년 5월이라고 하였는데, 병자호란(1637~1645)이 끝난 후, 약 40여년 후다.

다만, 의징이라는 이름의 한자어를, 義懲이라고 필자가 變字하였는데, 본래 비문에는 義澄이라고, 적혀 있으나, 혹시 上佐가 여러 가지 이유로 誤記하였을 수도 있겠지만, 옛 사람들은, 의징이라고 읽지 않고, 으징이라고 발음하며 불렀을 것이니, ‘으징대사’라고 말할 때, 당시 국어상, 膺懲의 의미와 어감이 전제되어 있던 뉴앙스를 밝히고자 함이다. 특히, 義士, 義冢(의총), 義人, 등에서 볼 수 있듯이, 으징, 즉, 의징이라는 말뜻이, ‘정의의 맑은 물‘ 즉 혹은 정의로써 물을 맑게 한다는 유사한 뜻을 지닌 이름을 마음에 두고 지을 수도 있으나, 이는 본인이 作名한 自號로 봄이 합당한 文理이며, 혼을 내준다는 의미의, 義懲大師로 당시 측근들 사이에 쓰였으리라고 생각하며, 自號가,義懲 의미에서 義澂이라는 글자로, 또 義澄이라는 글씨로 바뀌어 쓰인 것으로 본다.

마치, 광암 공의 字가 본래는 족보에 나오는대로, 德祖였는데, 天學에 집중하느라, 과거시험을 보라는 父命에 끝내 고집을 부리며 불응하여, 정약용을 비롯한 제자들이,德操라고 變字하여 부르며 썼었듯이. 후학들의 연구와 보완이 필요한 사항이다. 글자 자체만을 보면 부족하며, 당시 作文者와 語文 사용 현장 상황을 염두에 두고서 이해하려는 시도가 현대의 識者들에게 요구된다. 국어가 너무나 달라졌기 때문이다.

⑨ 그런데 앵자산 동편 마을, 즉 상품 건너, 곤지암에서 양평으로 가는 우편에는 天德山이라고 부르는 큰 산이 있는데, 전에는 그 산을 한 때 원적산이라고도 불렀다. 산이 험하고 계곡이 좁고 깊어서 끝까지 들어가 보기가 힘든 곳이다. 전설에는 예전에 산적들이나 의병들이 머물기도 하였다는 말이 전해온다. 구한말과 왜정 때, 동학교도들이 대거 운집하여 꽤 오랫동안 거하던 곳으로, 지금은 동학의 2세 교주, 해월신사 최시형의 묘가 모셔져 있다. 관군의 출입이 극히 드물고 어려운 곳들이다.

⑩ 필자가 그동안 살펴본 바로는, 앵자산 동편에 있었다는 7개의 절들은, 이름을 절이라고 불렀을 뿐, 실제로는 불도와 관련이 적은 사람들의 은신처로 생각된다. 특히, 병자호란 때, 인조 임금이 송파 삼전도에 나와 청태종에게 항복하자, 이를 받아들이기 어려운 斥和派의 결사항전을 부르짖던 일부 軍 將兵들이, 절 이름을 내걸고, 은거하며, 길목을 지키면서, 게릴라식 항전이라도 하려던 거처가 아닐까 생각된다. 병자호란(1637년) 30 여년 전에 있었던 임진왜란(1592년) 때 護國佛敎의 정신과 참여를 기대하며, 四溟堂 大師처럼, 海雲堂 大師라는 이름을 쓰는 것도 연상이 된다.

더우기, 횡성, 양평, 양지, 죽산 지역으로 통하던 이 길목은 고려 때 몽고족의 수십년에 걸친 원나라 대군들이 내려오고, 올라가던 군사 통로 중의 하나였고, 임진왜란 7년 간에도 왜적들이 북진하던 길목이며, 병자호란 때도 십만대군의 일부 만주족의 군부대가 남한산성을 원거리로 둘러서 남하하면서, 이천 지역의 의병들을 사전에 토벌하려는 길목이었기에,,,! 또, 지난 1950년, 6.25 사변 때도 북한 공산군들과 중공군들이 내려오던 길목이었다.

또, 7개 절의 위치를 보아도, 모두가 불도를 닦기 위한 장소나 시설물이 있던 곳이라기보다는, 계곡을 내려다보는 군인들의 초소같은 곳들이며, 특히, 병자호란 때, 主和派와 靑 나라 편에서 꺼려하며 증오하던, 斥和派의 결사항전을 주장하던 충성스럽고 용감한 일부 게릴라식 패잔병들이 거처하던 곳이 맞을 것 같다. 그 중에 주어사 터가 가장 안전한(?) 바위 절벽을 등진 최종 중대본부(?)처럼, 당시 중심적이며 본부의 기능을 하였고, 의징대사가 입멸하자, 의징을 지키는 후예들이 늦게까지 지키던 곳인지도 모른다. 앵자산 동편에 있었다는 7개 절터에 대하여 관심을 가지고 알아보려는 後代 史學徒들이 염두에 두고 생각해볼만 한 현장 관련 사항들이다.

이 기회에, 1770년대 말부터 1780년대 중반까지 약 15년 내외에 걸쳐 젊은 선비들이 종종 모여서 강학을 하였다는 장소는 경기도 廣州 땅에 속한 鶯子山 서편 계곡에 있었다는 天眞菴이었다고 수차례 기록한 학자는 文度公 俟菴 사도 요한 丁若鏞 선생이다.

사실, 동일 장소나 건물에 대하여, 天眞菴, 天眞, 天眞寺, 天眞山, 등으로 표현되기도 하였으나, 정약용 선생은 天眞菴,이라는 표현을 가장 많이 쓰고 있다.

그런데 불교 庵子들 대부분의 이름에 쓰이는 庵 이라는 글자 대신, 菴이라는 글자를 쓰는 경우는 근대에 와서 전혀 없진 않으나, 매우 드물게 보인다. 즉, 정약용 선생의 거의 대부분의 기록들을 들여다보면, 불교의 종교적인 용도의 천진암을 쓸 때는 天眞庵 이라고 쓰고, 일부 학자들이 사용하던 당시西學이라고 부르기도 하던, 그 당시 중국에서는 책명으로까지 쓰이고 있던, 천학(天學, 예, 天學初函), 이라는 새 종교, 혹은 새 학문의 講學을 하는 용도로 사용하던 건물은 天眞庵이라는 불교의 종교 기관 관내에 있었어도, 天眞菴 이라는 표현만을 너무나 많이 쓰고 있음을 확인할 수 있다.

예: 昔在己亥冬 講學于天眞菴 走魚寺雪中 李檗夜至 張燭談經,,,天眞消搖集,,,遊天眞菴記,,,李檗讀書猶有處,,,,端午日 陪二兄游天眞菴,,,天眞菴 買酒花郞坊,,,.天眞菴 賞楓,,,.

사실 산골 그다지 크지도 않은 작은 암자 건물을 佛像을 모시고 스님들이 조석으로 목탁을 치며 불공을 올리는 그리 넓지 않은 비교적 좁은 공간에서, 이벽, 이승훈, 정약종, 정약전, 정약용, 등.,때로는 10 여명씩이 넘는 양반 집 젊은 선비들이 함께 들어 앉아서 각자 講하고 學하며, 서로 묻고 답하는 講學에 밤이 늦도록, 몇일씩 숙식을 하며 모임을 할 수는 없었을 것이다.

특히, 반대파들의 진정서와 비판문이 丁巳년(1797년) 상감께 올라오던 시절, 당시 영의정 채정승과 마침내 정조 임금도, 당분간 정약용 승지를 쉬게 할 겸 해서 황해도 곡산 지역 군수급으로 좌천 결정을 하자, 정승지는 즉시 귀향하여 2 분 형님들과 마재에서 천렵을하고, 모두가 어린 시절 공부하던 母校와도 같은 천진암(共志 天眞)에나 가자고 뜻을 같이하여, 천짐암에 와서 약 3일간을 머무물며 20여 수의 시를 읊었다고 하였다.

강진 귀양살이에서 귀향한 후, 정승지는 30 여년 후, 몇몇 친구들과 자제분들과 함께 천진암을 찾아와, “천진암에 와보니, 이벽의 독서처(오늘의 국립 '독서당'처럼 ‘연구소’에 해당하는 표현)가 아직도 저기 그대로 있는데,,,!”(李檗讀書猶有處,,,) 하는 시문을 남겼다. 지금도 중국에서는 ‘독서’한다는 말을 쓰지, ‘연구’한다는 일본식 표현을 피하고 있다. (예, 그는 대만 보인대학에서 경제학을 독서하고 왔다고, 하지, ‘연구’하고 왔다고 일본식 말을 하지 않는다.

강진에서 정약용 선생이 16년 유배생활 마치고 집에 돌아온 후, 아들 학연이 훗날 재경 친지들에게 훗날 보낸 간찰에서, “天眞山寺之遊”, 천진암 산속 절에 가서 함께 놀이하기를 제안하면서, 교통편까지 제시하며 연락하고 있는데,,,<추후 계속>

한국천주교회 탄생지 천진암 성지 한민족 100년 계획 천진암대성당 건립을 위하여 교황 성 요한 바오로 2세께서 친히 작성하시어 서명하신 후, 주한 교황대사 죠반니 불라이티스 대주교(Archiepiscopus Joannis Bulaitis, Nuncius in Corea)를 통하여 하사하여 보내신 머릿돌의 [교황 강복문](1993.9.21)

.jpg)

한국천주교회 탄생지 천진암 성지 한민족 100년 계획 천진암대성당 건립을 위하여 교황 성 요한 바오로 2세께서 친히 작성하시어 서명하신 후, 주한 교황대사 죠반니 불라이티스 대주교(Archiepiscopus Joannis Bulaitis, Nuncius in Corea)를 통하여 하사하여 보내신 [머릿돌 교황 강복문].(1993. 9. 21) - 註: 주임신부 변기영 -

교황성하의 강복문안을 낭독하는

대주교 (Archiepiscopus Joannis Bulaitis, Nuncius in Corea) 교황대사 (1993.9.26)

교황성하의 강복문 머릿돌을 축성하는

수원교구장 겸 천진암대성당건립위원회 총재 김남수 주교(1993.9.26)

천진암대성당의 중앙 제단에 놓여질 제대석 통돌 (87톤, 10.5m길이 X 2.3m 넓이 X 1.5m 높이)

한민족100년계획 천진암대성당 건립 조감도, 보다 상세한 것은 본 홈페지의 E-Book 의

韓民族 百年計劃 天眞菴大聖堂 設計圖 作成 제1권(1992년~1993년)을 참고하기바랍니다.

한민족 100년계획 천진암대성당 건립개관

보다 상세한 것은 본 홈페지의 E-Book 을 보시기 바랍니다.%ED%99%88%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80.jpg)

한국천주교회발상지 강학당터 내력 1

한국천주교회발상지 강학당터 내력 2

천진암성지 한국천주교회창립성조 5위묘역에 건립된 비문내용 1

천진암성지 한국천주교회창립성조 5위묘역에 건립된 비문내용 2

천진암성지 한국천주교회창립성조 5위묘역에 건립된 비문내용 3

천진암성지 한국천주교회창립성조 5위묘역에 건립된 비문

천진암성지 한국천주교회창립성조 5위묘역에 건립된 비문

한국천주교회발상지 천진암성지 내력1

한국천주교회발상지 천진암성지 내력2

| 제목 |

로마 교황 베네딕도16세 성하께서 2009년 7월 9일, 교황청을 방문하신 이명박 대통령에게 기념선물로 주신 성베드로대성당 건축과정 그림(로마 사도 성 베드로 대성당 건축광경. 1666년도 작) <원본은 바티칸에 있고, 선물로 받은 복사본은 청와대 자료실에 보관되어 있음.> |

|---|---|

| 글쓴이 | Msgr. Byon / 등록일 : 2023-01-02 (조회 : 538) |

.jpg)

(1).jpg)

_25.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

(0).jpg)

(0).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

_21.jpg)

_11.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

_10.jpg)

(0).jpg)

(0).jpg)

.jpg)

_05.jpg)

_07.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

_08.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

(0).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%ED%99%88%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80.jpg)

.jpg)

%ED%99%88%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

(%ED%99%88%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80).jpg)

(2).jpg)

(0).jpg)

(0).jpg)

.jpg)